| 若き三日月の宰相と 金の蠍の姫君の物語 (わかきみかづきのさいしょうと きんのさそりのひめぎみのものがたり) |

|

どうしても、どうしても欲しかったから。 だから、願いはひとつ――。 ――わたくしはシャー家の香鈴ですわ。あなたは? ―― 幼くとも整った容貌の少女が愛くるしい瞳で見つめたのは繋いだ手の先にいる少年。 ――僕は―― 少女を探して呼ぶ声に少年の名前はかき消されてしまったけれど、その後の言葉ははっきりと少女の耳に届いた。 ――いつか、会いに行ってもいいですか? ―― 強く握られた手が少年の真剣さを伝える。 ――ええ。お待ちしておりますわ―― 問いと答えが約束を結ぶ。交わされた約束は果たされるためにある……。 ~ Ⅰ ~ 他に並ぶことなき砂漠の内なる珠玉の王国、シャイウーン。中でもその偉業をたたえられ、最大の繁栄をもたらしたと伝えられるアルシー・劉輝・シャイウーン陛下の御世の物語をいたしましょう。 シャイウーン王国は八つの藩国から成り、藩王はそれぞれに強い権力と豊かな財力を持っておりました。 藩王ともなれば、数え切れぬほどの部屋を持つ宮殿に住んでおります。砂漠の国であることを忘れさせるほど惜しげもなく流れ落ちる泉の点在する広大な庭には、たわわな果実が実り異国の花さえ咲き乱れておりますし、部屋を装飾品を女たちを飾る宝石で常に眩しいほど。仕える数多の美女がベールの下で淑やかに目を伏せ、従える屈強の兵は負けを知りませんでした。 さて、八つの藩国のひとつにシャー一族の治めるシャーコレン藩国がございます。叡智と慈悲を湛えた藩王は多くの宝を持っておりましたが、その最たるものは孫姫でした。 この地において尊ばれる雪白の肌と濡れたように輝く黒髪のそれは美しい姫君で、名をシャー・香鈴と申します。 その美貌は慎みあるベールから僅かに覗く黒曜石の瞳を垣間見ただけで誰もが感嘆の声をあげ、うっとりと心を捧げずにはいられなくなるほど。その麗しさを数多の詩人が競うように讃えて詠いあげました。 けれど人々は彼女のことをこう呼んだのです。『金の蠍の姫君』――と。 これにはもちろん訳があります。 姫君がまだ九歳になったばかりのこと。突然左手の薬指にひとつの痣が浮かび上がりました。その痣は指輪のように四つの歩脚で薬指を抱え込み、両の鋏を指の脇から上へ、兇悪な尾は甲に長々と下ろされた蠍の姿を取っています。 その痣の浮かび上がった日から、姫君の周りに蠍が見られるようになりました。特に夜ともなると金色に光る蠍の群れが姫君の寝台を取り巻いて、誰も近づくことができません。昼であっても姿を隠しているだけらしく、姫君にふいに近づこうとする者には見えない蠍が毒尾を見舞うのです。 姫君は幼い頃から大層愛らしく、成長するにつれてその美しさは冴え渡り磨きがかかったものですから、美貌の噂は近隣に轟き、数多の求婚者が列を成しました。 勿論、姫の求婚者である何人もの若者がこの蠍に立ち向かいましたが、皆蠍の一刺しで呆気なくはかなくなってしまったのです。 孫娘を大変に愛していた藩王は、多くの術者を召しだしてこれを解こうといたしましたが、誰も成し遂げることができません。 これは魔神(ジン)の呪いであると学者たちは口々に主張しました。 「畏れながら申し上げます。姫君にかけられた魔法は人の手に余るものです。ですがこれは姫君の宿命に絡んでいるに相違ありません。きっと呪いを解いた者が夫となられるでしょう。でなければ当に魔法をかけた魔神がその要求を伝えてくるはずですから。どうぞ時をお待ちください」 学者の言葉に藩王は呻き悲しみましたが、どうすることもできません。今ではもう姫に求婚する者は誰もいなくなってしまいました。 ~ Ⅱ ~ こうして香鈴姫は芳紀十九歳となりました。黒玉色の長い睫毛に縁取られた黒目勝ちの瞳は星のように煌いても、悩ましげに伏せられているばかりです。珊瑚の唇からこぼれる吐息は甘く香りますがそれを知る者は誰もいません。 与えられた姫君の離宮は王たちのものよりはささやかではありましたが、大理石を切り出して朝日に白く輝く建物は、見事な彫刻で飾られた高い円柱を持ち、清らかに掃き清められ、常に花が絶えない美しいものでした。けれどもちろん、主たる姫君こそが離宮で一番美しい存在であることに変わりありません。 昼間は大勢の侍女が立ち働いて姫君に仕えますが、太陽が沈むと離宮には姫君ひとりが残されるのです。うっかり姫君に粗相でもして蠍に刺されるのを誰もが恐れたためです。 こうして日が沈むと用意された晩餐をひとりで取ります。波理の高杯に注がれた果実酒は冷たく甘く喉を通り、香辛料の効いた焙った羊肉を摘み、各地から取り寄せられた果物や砂糖菓子等の豪華であっても淋しい食事を終えると姫君は寝室へと向かい、そっと寝台に横たわりました。そうすると――。 シャカシャカシャカ……。 絹の帷の向こうで、金の蠍たちが現れたもうすっかり聞き慣れた音がいたします。彼らは朝が来るまでそうして姫君の眠りを守るのです。 無聊を慰める為に姫君は数多の書物に触れて、歴史や伝説に通じ詩歌に優れる教養に溢れた乙女に育ちましたので、自分の結婚についてもそれなりの考えを持っておりました。 姫君とて虚栄心しか持たぬような求婚者はごめんでした。頭が空っぽの愚かな求婚者もごめんでした。どれほど血筋に優れ贅沢な衣に身を包み美々しい容貌であっても、慈悲心を持たないような求婚者はごめんでした。ましてや浮気性の多情な求婚者は論外でした。――悲しいことに求婚者たちにはそんな若者が多かったのです。 ですから、蠍たちはそういった姫君の心に沿わぬ求婚者たちを退けてくれる頼もしい存在でもありました。おまけに蠍たちは姫君には一切攻撃をしないのです。そう、彼らはただ姫君を守っていると見ることもできました。それは万の兵士に勝る働きでしたが、その完璧な守り故に姫君の望むような相手すら探すことを許しません。 「わたくしが望むのは。慈悲深く教養溢れた方。そんな方が藩王姫という身分でなく、わたくし自身を望んでくださるなら喜んで一生お仕えいたしますのに。もちろん生まれ育ちをわたくしもとやかくは申しませんわ」 ただ――自分だけを望んでくれるそんな誠実な半身がこの世にいるのならば。そうしてこの金の鎖から解き放ってくれるのならば。 自身ではどうしようもない宿命に涙して、姫君は頭を枕につけると眠りに身をまかせました。 どれほどの時が過ぎたのでしょう。夜半、姫君は目を覚ましました。帷の下ろされた寝台の中は暗く、何一つ見透かすこともできません。 それなのにです。黒々とした影が自分に覆いかぶさるようにしているのが分かりました。人のような気もいたします。けれど。 シャカシャカシャカシャカ……。 相変わらず蠍たちは寝台周りの警護を怠ってはいないのです。 そこで姫君はこれを夢だと思いました。目が覚めたという夢を見ているのだと。 ですが姫君はこれが現実であることを知らねばなりませんでした。確かな重みが姫君にのしかかってきたからです。 「な、なんですの!?」 黒い影は姫君の顔の両側に手を突いたのでしょう。寝具が沈むのが感じられました。そうして姫君は頬にかかる熱い息を感じて反射的に、 「無礼者!」 と叫んで跳ね除けようとしましたが反対に押さえ込まれて、吐息と共に唇が重ねられてしまいました。もちろん姫君はそうして接吻されることなど初めてでしたから、一瞬何も考えられなくなってしまいます。 唇をようやく離して、影は姫君の手を取ると掌に綴りました。 『愛しています』 のひとことを。 「ふ、ふざけないでくださいませ!」 姫君は抗議いたします。そんな言葉だけで許される行為ではありません。 けれど覆う影はそれには答えず抗う姫君を易々と抑えてまた唇を奪いにきます。 このような不埒な所業をした者が、唇だけで満足してくれる筈はありませんでした。その手は衿元から夜着の中へと入り込み、姫君の豊かな胸元へと進みます。 「お、おやめくださいませ!」 慈しまれて育ち、ましてや蠍たちに守られていた姫君は、これから続けられるであろう行為についてうっすらとしか知りません。男女のことを習うのは婚礼の前ときまっていたからです。怒りは未知への恐れと変わり、姫君は震えました。 初めは躊躇いがちに触れてきた手は今やしっかりと乳房を掴み、離すものかとでも言う勢いで強く揉みしだいてきましたので痛みに涙が滲みました。 「痛いんですの!」 姫君の涙混じりの声に手はその力を緩めますが、一度掌中にした膨らみを離すつもりは毛頭ないようです。荒い息が胸元に直接かかり、やがて湿った感触が赤い登頂に吸い付いてきました。 「いやっ」 口をつけられたのだと悟ると、姫君はこのまま食べられてしまうのではないかと恐れおののきます。一切の言葉を発しない相手は、獣なのだといわれても納得してしまえそうです。逃れようと精一杯抗いますが、しっかりと押さえ込まれるばかりでかないません。 舌が熱心に転がし、吸い上げられる乳首から伝わるのは、甘いような痺れるような姫君の知らぬ感覚でした。どうしてそう感じてしまうのかも分からぬままに、触れられる度どんどん自分の息もあがっていきます。 「ん……!」 思わず洩れた声が聞こえたのでしょうか。乳首への責めはより執拗なものに変わりました。軽くつねられ、指の背で転がされ、舌でつつかれて。そこからの刺激をこのまま受けていると、自分の意思さえ奪われてしまう予感がいたします。 「や……めて」 湧き出る甘い疼きの下からようやく発することのできた声は、姫君の意図とは逆に相手にとってただただ甘く誘うものにしかならないと、どうして姫君にわかりましょう? やわやわと胸を揉みあげる合間、膨らみに指がまた綴るのです。 『愛しています』 その言葉が免罪でもあるかのように肌を強く吸われ、生き物のように舌が丹念に舐め、姫君を味わいました。 胸からようやく離れた片手が姫君の夜着を剥ぎ取りながら更に下へと蠢いて、それに続くように唇が下がります。触れる場所、触れる場所で同じ言葉が繰り返し綴られ、その文字が肌に浮かび上がっている気さえ姫君はしてまいりました。 ついに最後の布さえ奪われ、姫君が身に着けているのは眠るときにもはずさないいくつかの宝飾品のみ。影から与えられる刺激に白い肌がくねると、ふたりの息遣いの合間に金属が擦れ合った音が僅かに響きます。 持ち上げられた脚は下からゆっくりと撫で上げられ、合間に足指を唇が含み、軽く触れられた膝からはくすぐったいような、そうでないような感覚を伝えてきます。柔らかな腿に貼りついた唇に痛いほど何度も吸い上げられ、閉じようとしても二本の脚は簡単に大きく広げられてしまいました。 姫君は奴隷や侍女に普段身体を清められることに慣れておりますが、その彼女たちでさえ触れない場所に影は確実に近づいていきます。よく知らぬとは言うものの、そこを守らねばならないことを姫君は本能的に感じておりました。僅かな茂みでは最早守りきることもできません。 逃れようとしてもしっかりと抱えられて、無遠慮な指と舌の暴挙に耐えるだけです。 「お、おやめくださいませ……」 弱々しい抗議に応えるのはまたもや、 『愛しています』 の指文字だけ。 いいえ、それだけではありません。 前から後ろからの熱心な指と舌による探索はより深くなるばかり。 そのあたりから何かが零れだして流れていくのを止めることは姫君にはできません。姫君の知識では月のものが流れるのに似ているような気もいたしましたが、次から次へと湧き出すものは明らかに今姫君を汚している存在のせいと思われました。 自分自身ですらよく知らぬ箇所を指や細められた舌が穿り返し、姫君の秘所を更に濡らしていきます。女のものとは違う骨ばった指先がこれまで守られていた場所へと潜り込み、襞を掻き分けて核になる部分を探り当ててしまいました。 「あ……っ!」 乳首よりも敏感な場所を舌と唇が音をたてて責め、溢れる蜜をこぼす場所に指が潜り込んでは秘された扉の内を掻きまわしていきます。泉から零れるもののためでしょうか。指が蠢く度に湿った音が寝室に響きます。 その頃になると姫君はもう抵抗するでもなく浅い息を吐き出しているだけでした。舌と指が責める場所を交代して、また延々と嬲られて。いじられている場所から届く感触だけがすべての思考を奪っていきます。そこがひたすら熱くなって、もう何も考えられません。 影が足の間から身を起こした時には、姫君はその類稀な白い肌をほんのりと赤く染め、ただぼんやりとしておりました。その様は儚く頼りなく、繰り返される強い刺激に伏せられ濡らされた睫毛も、麝香のように香って切なく浅く繰り返される息も、姫君を更に蠱惑的な存在にするばかりです。 影は再び姫君の掌に、乳房に、腹に、腿に、ありとあらゆる所に 『愛しています』 と刻み付けてから、丸めた寝具を身体の下に挟ませて、浮き上がって迎えるばかりの形を取らされた姫君の初鉢(あらばち)を破ってのけたのでした。 「いや! いたい!」 あまりの痛みに姫君は泣き叫びました。生まれてからこれほどの痛みを得たことなどありません。影は一瞬躊躇したようですが、それでも熱くて固いものの侵入は止まりません。無理矢理捻り込んでついに根元まできっちりと姫君の内に収めてしまいました。 その痛みと、自分の中にあるべきでない強烈な違和感から逃れたくて、姫君は原因である影に嘆願します。 「いや……ぬいて……」 ふうっと大きくひとつ息をつくと、影は潜り込ませた半身を引き抜きました。姫君は自分の願いを聞き届けてくれたのだと安堵しかけたものの、それはすぐに裏切られます。 影は本物の獣そのもののように荒い息と汗を降らせて腰を使い、激しく出し入れしはじめたのです。そのまま姫君を引き裂く勢いでした。 何度も何度も姫君の最奥を狙うかのように打ち込み、引き抜き、捻り込み、また引いて。影は姫君を壊していきます。もう言葉を発することもできずただ流れる涙は姫君の頬を濡らし、伝い落ちて髪に染みこみました。 押し広げた脚を胸に抱え込んで。また両脚を揃えさせて横抱きにして。角度を変えて影は嗚咽を洩らす姫君を突き上げ続けます。貫かれて振り回されて痛みと無力感が姫君を支配し、もうされるがままになるしかありません。 ふいに影は小さく震えると、姫君の中に何かを注いで急に力を失ったかのように倒れこんできました。ずっとこうされるのかと絶望しかけていた姫君に終わりを告げるように。のしかかる影の重みにつぶされそうに感じながら、痛みと慣れぬ行為による疲れと恐怖から、泣きながら姫君は眠りの中へと逃げ込んでいきました――。 目覚めてみると姫君はいつものようにひとりきりでした。泣き腫らした瞼は重く、帷越しでも朝の光が目に突き刺さります。起き上がろうとした身体は瞼よりも重く、自分のものではないようです。下腹の鈍痛と寝具に残されていた血痕が、夕べのことは決してただの夢ではないのだと主張しておりました。 それではあの影はどこから来て、どうして帰って行ったのでしょう? 帷を開くと朝日を浴びて金の蠍たちが姿を消していくところでした。何故蠍たちはあの影を攻撃しなかったのでしょう? (あの方、は――魔神?) 魔神の中には人の娘を攫って交わるものもいると聞きます。ですが夕べのことを思い返してみると、人以外のものには思われませんでした。火から生まれた魔神の肌は、下手に触れると火傷するほど熱いそうです。影の身体はどこもかしこも熱くはありましたが、姫君の肌に残されたいくつもの徴は火傷によるものではありません。 こうして人知れず姫君は純潔を奪われてしまったのですが、もちろん誰にも告げることなどできませんでした。 藩王の居城、姫君のための離宮は、外を多くの兵士が警護にあたっています。おまけに姫君の周囲には常に金の蠍がいるのですから、本来これほど安全に守られている女性はこの国のどこにもいないでしょう。それなのに汚されてしまったなどと、とても信じ難いことです。だからこそ姫君は沈黙を守りました。どのみち夫を持てぬ身の上、姫君さえ黙っていれば誰に知られることもないのですから。 浴場(ムハル)に赴く時も人払いをし、自分の身体は自分で清めるようになりました。侍女や女奴隷たちにであっても、影に陵辱された身体を目に触れさせることを避けたのです。それに今は、よく知っているはずの女たちにでも触れられるのは怖かったからでした。 ですが、その夜だけで終わったのではありません。 夜毎の陵辱は月のない夜から始まり、徐々に月が丸くなり、望月を超えてまた痩せ細り、ついにはまた新月を迎えるまで続きました。 夜も更けて姫君が褥に横たわり金色の蠍たちに取り囲まれると、いつの間にか部屋の灯りがすべて消え、暗がりに影が現れるのです。 「どうしてわたくしにこのような事をなさるんですの!?」 問いにも男は決して答えません。話すことができないのではとも疑います。 ただ言葉の代わりに姫君の肌に何度も何度も 『愛しています』 と綴って、その数よりも多く姫君を蹂躙するのでした。 姫君とて一月の間、ただ男にいいようにされていたわけではありません。 初めての夜が明けると、護身用に短刀を枕の下に忍ばせました。祖父である藩王から以前贈られた宝石を散りばめた美しいものです。夜になって姫君が横たわるとまた影の男が現れて唇を奪うと、姫君は片手を枕の下に伸ばして鞘から抜いて切り付けました。刃物など振るったこともない深窓の姫君の行動の結果は、浅くかすっただけに終わります。それでも人を傷つけることが初めての姫君は、自分のしたことが怖ろしくてその後すぐには動けません。 「……っ!」 相手が息を飲むのを聞きましたが、次の瞬間には手を押さえられて短刀は寝台の外に投げられてしまいます。そうして昨夜と同じように男は姫君の身体を自由にしてしまいました。 朝になって姫君が短刀を探すと、乾いて黒くなった血が僅かに刃先についているではありませんか。 「それではあの方はやはり生身でいらっしゃるんですのね」 姫君は短刀を宝石の鞘に戻すと櫃の奥深くに隠しました。 ある夜は、せめて事を終えて隣で寝息をたてる男の顔を見てやろうと寝台からすべり降りました。離宮内には灯されたランプが常に置かれていますから、隣室からランプを手にして寝台に戻ったのですが、帷に手をかける前に待ち構えていたらしい男にランプを奪われて火は呆気なく消されてしまいます。その後は咎めるように再び荒々しく押し倒され、欲望を吐き出されてしまいました。それからは男は姿を消すまで姫君を抱えて放さなくなって、ついに姿を見ることも叶いません。 またある夜は。いつもいづこともなく現れ消える男がどこへ帰るのか探ろうと、服の端に糸を結び付けました。長い糸巻きの先です。 ところが朝起きてみると糸はさして繰り出されておらず、ただ銀の三日月の護符が糸を絡ませて絨緞の中に転がっているだけでした。姫君はその見事な透かし彫りされた護符を何故かまた櫃に仕舞いました。 影の男は少しも姫君に飽きることがないようで、幾分不慣れな印象を与えた最初の頃と同じ、いえそれ以上の熱心さで姫君を堪能し、一夜に何度も蹂躙するようになりました。 どうやっても抵抗できぬ姫君もまた、その行為に身体が慣らされていくのを感じずにはいられません。 訪問を告げるように最初に与えられる口づけだけで期待に身体が震え、早くその手や唇を肌に感じたくてならなくなります。 影が触れやすいように胸を突き出し、相手の首をかき抱いて引き寄せるのは、快楽を教え込まれてしまったからです。腰を振り、男のものを飲み込んでの絶頂さえ覚えて。殺したいほど恨み憎んだ相手の訪れを待ち望むようにさえ――。 (わたくしは、この方に呪われてしまったのだわ……) 何も知らず清らかであったはずの自分が、この相手の忌まわしい呪いで何か別のものに変えられてしまったのだと姫君は思い込んでおりました。 もしも姫君が明け透けな侍女たちの噂話でも聞く機会があれば、このような誤解は生まれなかったでしょう。けれど蠍に守られた姫君の近くで、そのような噂に興じる侍女もおりません。ですから姫君は男女の交わりが快いもので、どれほど多くの者がその行為に耽溺したり、そこまでいかずとも好むということをしばらく知ることもなかったのです。 そうして再び月のない夜。 口づけから始まる儀式はこれまでと違う様相を見せました。 影が姫君の手を取ると、その掌に綴られたのは、 『今夜でひとまずお別れです』 というものでした。 「なんて勝手でいらっしゃるの!」 姫君は腹が立ってしかたありませんでした。決して彼女からこんな関係を望んだ訳ではないのです。おまけに男の行為がただ卑劣なだけでなく、その中に確かに自分への想いがあることを確信しはじめていたところだったのです。そうでなければ何故、最初の接吻は壊れ物を扱うように行われるのでしょう? 触れる手が荒々しいだけでなく、慈しみを含んでいたりするのでしょう? 「あ、あなたにはわたくしをこんな風に汚した責任を取っていただかなくてはいけませんのに!」 『それは必ず。次に会った時には、決してあなたを離しません』 その言葉を裏付けるかのようにその夜の男は一層激しく姫君を貪りました。一番鶏が鳴くまで何度も互いに快楽の高みへと駆け上がり――。 そうして男は消えました。これまでの朝と同じように。 けれど次の夜もまた次の夜も。男は現れません。 姫君は以前見つけた三日月の護符を抱きしめて毎夜涙を流しました。 何故悲しいのかわかりません。 男の顔も名前も素性はもちろんのこと、その声さえ知らないのです。ただ姫君が知っているのはぬくもり。唇と舌と手と、そうして姫君の中に入るのを好んだ男の物の。 『愛しています』 幾度も身体に綴られた言葉が、見えない蜘蛛の糸のように姫君にしっかりと絡み、捉えておりました。その言葉を信じて縋る事だけが今の姫君を支えているのです。 更に幾晩かが過ぎ、その夜姫君は三日月の護符を抱えて眠っておりました。眠りながら姫君の瞳から涙が零れ、その透明な雫が三日月に降りかかると微かに光って、そうして姫君にひとつの夢を見せたのです。昔の夢を――。 ~ Ⅲ ~ 「あなた、どうなさいましたの?」 それは姫君が九つになったばかりで、まだ蠍たちが現れていない頃。祖父に連れられて王国の首都シキヨッドに滞在した時のことでした。 海へと流れ込む河口の傍に位置する都は広大で、砂漠を見慣れた目には新鮮です。はじめて見た海は紺碧に輝き、数え切れない船を行き来させます。内陸からもとめどなく人と荷が流れ込み、それを容易く飲み込んでいく王都は生き物のようでさえありました。あちこちのモスクからは至高の神を讃える詠唱が途切れず、どこからでも楽の音が響き歌声は絶えません。 何もかもが珍しくて、初めの数日は大人しくしておりましたが、ついに我慢のできなくなった姫君は与えられた部屋を、離宮を、王宮の敷地を抜け出し、いつしか広大な首都の雑踏の中におりました。 供も連れずに外出したこともない姫君は興奮から醒めて我に返ると、あまりにも多い行きかう人が怖くなりました。人、人、人。それもまったく見知らぬ人の群れ。首都の繁栄は地方藩国のそれをはるかに凌駕し、雑多な人種が溢れかえり、その喧騒は肌に響きます。 まだ子供の姫君は何度もつぶされそうになり、壁のような人の群れから傍らの路地に逃げ込みました。細い路地に人影はなく、けれど恐怖にかられた姫君はそのまま息が切れるまで道なりに走らずにはいられませんでした。 さすがに息が苦しくなって見知らぬ家の壁にもたれてようやく少し落ち着いた姫君は、自分の数歩先にうずくまる姿に気付きました。年は姫君と同じか、もう少し下くらいの少年でしょう。大人であればその大きさで姫君を威圧しますが、見つけたのが同じくらいの子供とわかって、姫君は安心して話しかけました。 姫君の声に少年は顔を上げました。その顔はひどく汚れていて、暴力など無縁な姫君にはそれが殴られたあとだとはわかりませんでしたが、唇の端には血がついていました。少年はしばらく言葉を失ったように姫君を凝視した後、 「こんにちはー」 と照れながら人懐こく挨拶して笑おうとした途端、顔を顰めます。少年のその様子に姫君は隣にしゃがみこみました。 「ケガされているんですの?」 「これくらい大丈夫ですー」 少年はそう言いますが、まったく大丈夫そうには見えません。 咄嗟に姫君は、自分のハンカチを取り出すと唇をぬぐってやりました。その行為に少年が目を丸くしています。ハンカチを持つのはそもそも上流階級だけですし、汚れ破れた粗末な少年の衣と違って、姫君が無造作に使ったハンカチさえ極上の絹だからでした。 「よごれちゃいます!」 「かまいませんわ。だってとても痛そうなんですもの」 血は少しは取れましたが、続いて拭こうとした少年の顔についた泥などは落ちません。 「お水でもあれば……」 周囲を見渡すと、丁度水入りの壷を頭に乗せた女が通りかかりました。 「お水を分けていただきたいんですの」 女は唐突に声をかけてきた姫君ににやりと笑いました。 「タダじゃああげられないよ。そうだねえ、お嬢ちゃんの耳飾の片っぽでももらえりゃ別だけど?」 宮殿の外では何を手に入れるのにも対価が必要と聞いたことを思い出した姫君は素直に耳飾を片方女に渡しました。値打ちも相場も理解していない世間知らずだからこその行動ですが、もちろん女は驚きました。そうして慌てて小さな壷に水を入れ、このあたりでよく食べられるホブスというもちっとしたパンを寄越して去りました。 姫君は少年の傍に駆け戻るとハンカチを濡らし、顔を拭いてやります。先ほどの泥も血もきれいに取れて満足した姫君は壷とホブスを少年に渡します。 「いただいたんですけど、召しあがられます?」 「あ、ありがとうございます」 戸惑いながらも礼儀正しく謝意を述べて、少年はあっという間に水とホブスを平らげてしまいました。その食べっぷりに思わず姫君は感心してしまいます。上品に少しずつと教えられたのとまったく正反対のものだったからです。でも姫君だってお作法がどうとか五月蝿い召使のようなことを口にする気はありません。 「とってもおなかがすいていらっしゃったのね?」 「はい。ケガよりもおなかすいてて動けなかったんですよ」 言葉通りに少年は身軽に――多少ぎこちないところもありましたが――立ち上がってみせました。裸足で石畳の上に立つその手足は細いものでしたが病的なものは感じられません。 「本当にありがとうございましたー」 のんびりとした口調のわりに少年の話す内容はしっかりしております。 「おかげで助かりました。――でも、どうしてあなたみたいな人がこんな路地裏になんかいるんです?」 姫君が身にまとうのは絹。刺繍のほどこされた胴衣も透ける上着も、一目見れば上等のものだとわかります。耳や首には金の飾り。長く編んで垂らされた髪には真珠のピンが光っています。強烈な日差しを浴びることなく育った肌は白く、傷も染みも歪みもなくすべらか。頬と唇は赤く色づいて何不自由なく健康であると告げています。この貧しい区画ではどうしたって浮いた存在でした。 「わたくし、その――」 少年に答えようとして、姫君は自分の置かれた状況にその時初めて気がつきました。 「たいへんですわ! お城に帰らないと!」 建物の上にかすかに王宮の丸く高い屋根を見つけた姫君はそちらに向かって駆け出そうとしたのですが、 「待ってください!」 少年が真剣な顔をして姫君の手を引いて留めました。 「道はわかるんですか? お供の人と一緒じゃないんですか?」 「屋根が見えますし、あちらに行けば帰れますわよね? ――供は、今日はおりませんの」 どうやってここまで来たのかもう思い出せませんし、例え子供であっても高貴な身分の者が供も連れずにいるのはたいそう極まりが悪いことでした。 「たしかに王様のお城は街のどこからでも見えますけど、簡単に攻め込まれることがないように街の道は迷路になってるんです。道を知らないと迷いますよ。それにここまでは運がよくて無事でしたけど、絶対あなたなら狙われちゃいますから」 「狙われる、ってだれにですの?」 大切に大切に育てられて、他人の悪意からすら守られて育った姫君には思いつきもしなかったことです。 「泥棒さんとか、スリとか、人さらいとかー」 「まあ! 物語の中だけじゃなくて本当にいらっしゃるんですのね!」 目を輝かせる姫君の様子に、少年は少し困ったようでしたがすぐに覚悟を決めたようです。 「――送っていきます。こっちですー」 そうして少年に手を引かれるまま素直に数歩進んだのですが、少年は急に足を止めました。 「ご、ごめんなさい!」 慌てて少年が手を離しましたので、姫君は不思議に思います。 「どうしてあやまるんですの?」 「うっかり手をつないでしまいましたけど、僕みたいな身分じゃ許されないですよね。おまけに僕の手はきれいじゃないですし」 背中に両手を隠してしまった少年の狼狽の理由が姫君には納得いきませんでした。身分についてある程度の理解はしていますが、今は放されては困るのです。 「きたなくもありませんわ。それに手をつないでいていただかないと、わたくしきっとまた迷ってしまいますの」 姫君の方から手を繋いでいくと、少し目を見張った少年は頬を赤くして戸惑ったような顔をしましたが、もうその手を離すことはありませんでした。 複雑な小路はたいそう入り組んであちこちで交差し、ゆるやかに昇りながら続いて、道の両側に立ち並ぶ家は貧しくて小さなものから、広くて立派なものへと変わっていきます。道の端では人々が当たり前のように生活しており、姫君には珍しくてなりません。もし早く帰らなくてもよければ、少年に頼んであちこちを見せてもらっていたのにと少し残念でした。 「王宮に住んでるんですか?」 「少しのあいだだけですの。すぐに国に帰るんですもの」 そんな会話を時に交わしながら、石畳の道を右に左に進んで、ついに王宮を取り囲む塀に辿り着きました。 「門から入って平気ですか?」 「出るときは……商人の荷車といっしょに出てしまったんですの」 子供であり小柄な姫君は門番の目に留まらなかったのです。しかし、仮にも王様の宮殿です。入るには厳しい詮議にかけられます。勿論姫君ならば臆することなく堂々と入ることはできるでしょう。しかし身分を証明するにはきっととても時間がかかります。 少年に説明されると姫君の顔は暗くなりました。供もつけずに外に出たと知られればきっとたくさん叱られると思い至ったからです。 「わかりましたー。じゃあこっちからの方がいいですね」 何も言わなくてもどうやら少年にはそういったことが分かったのでしょう。門には向かわずに塀沿いの道へと導きました。 「ここです。ちょっと狭いですけど。前に見つけて、入ったことはないけど使えると思いますー」 塀の外に一本の大木が植えられているだけに見えます。ですが少年はそのまま木と塀の隙間に入ってしまいました。手はつながれたままですが少年の姿が見えなくなると、たちまち姫君は不安になりました。なんだかこの少年が見かけに寄らずとても頼りになって頭がよいと、この短い間でわかってしまったからです。引かれた手を信じて姫君が続くと、木に隠れるように塀に小さな穴があいておりました。子供、それもほっそりした子供なら辛うじて通れるくらいの穴です。少年の身体はもう塀の中のようでしたから、思い切って姫君も中に潜り込みました。 そこは強い陽差しに照り付けられる外とはまるで違う緑濃い楽園でした。涼しい風が吹き付けて、熟した果実とむせかえるような花の香りを運んできます。囀る極彩色の羽を誇る鳥たちが枝から枝へと飛び交って賑やかなほど。 「ここは……南のお庭ですわね」 庭の様子を眺めて姫君は言い切りました。紅い紅い薔薇が弦を伸ばして咲き誇っている様を指差します。 「わかるんですか?」 「前の王様がお庭によって咲くお花の色を変えられたんだそうですの。ほら、ここは紅いお花ばかりですもの。ですから南のお庭なんですわ」 なるほどと少年はすぐさま納得したようです。 「あなたがいるのはどのお庭に近いんですか?」 「このお隣りの南西のお庭がいただいたお部屋から見えますの」 「南西……じゃあこっちですね」 さっさと少年が歩き出したのが姫君には驚きでした。彼はここに始めて来たはずなのです。 「どうしてそんなに簡単に方角がわかるんですの?」 「お日さまと影を見ればだいたいは。夜の方が星が見えるからもっと正確にわかりますー」 思わず空を眺めましたが、姫君にはまったくわかりません。 「あなた、もしかしてうんと年上でいらっしゃるんじゃないんですの?」 「え、見た通りの子供です。……よくもっと下に見られるんですけど、今年で八歳になりましたー」 少年の発言は姫君の矜持を少しばかり傷つけました。 「わたくしより年下でいらっしゃるわ!」 「でもそんなに変わらないでしょう?」 「わたくしは九歳ですの! 違いますわ!」 大人から見れば同じようなものでも、子供にとっての一歳差は大きいものです。姫君はその事実にしがみつくことで辛うじて湧き上がった不快感を抑えます。 「あはは。年は追いついたり追い越したりできませんしねー」 けれど少年は軽く流してしまいます。張り合いがありません。ですから、 「そうだ! あのー、名前……おしえてもらってもいいですか?」 少年がそんなふうに訊ねてきた時、そっぽを向いてしまいました。それでもきちんと答えるのが育ちのよい証拠でしょうか。 「香鈴、ですわ。シャー家の香鈴」 ところが少年の反応は姫君の予想外のものでした。 「香鈴、姫……。すごく素敵な名前ですね。あなたにぴったりですー。ところでシャー家って、シャーコレン藩国のですか?」 「よくご存知ですわね」 こちらに来てから大人はともかく、紹介された同じ年頃の子供――王族や藩王家縁の――は誰も知らなかったのです。ようやく場所を理解させても、首都から見れば故郷は田舎扱いされてばかりで面白くありません。 しかも王都育ちと血統ばかりが自慢の甘やかされた我がままな子供たちとはすぐに一緒にいるのが嫌になりました。あんな子たちと遊ぶくらいなら一人で王宮を探検する方がずっと楽しい――その結果、ものの見事に迷子になってしまったのですが。 「僕、いろんな場所の話を聞くのが好きなんです。シャーコレン藩国は琥珀が名産の綺麗な山があるんですよね? 行ってみたいと思ってた国ですー」 傲慢なお城の子供たちと比べて、この少年は何と物を知っているのでしょう。それに一緒にいるのがずっとずっと楽しいのです。 すっかり機嫌のよくなった姫君はもっと少年のことが知りたくなりました。 「あなたのお名前は?」 「僕は――」 姫君を呼ぶ声が少年の答えをかき消しました。それほど大勢の侍女たちが探し回っていたのです。 慌ててそちらに行こうとする姫君をもう一度少年は引き止めました。 「あのっ! いつか会いに行ってもいいですか?」 何故か少年は顔を真っ赤にして、それまでよりはずっと早口で訊ねてきました。 ここまで無事連れて来てくれた恩人ですし、何より姫君もまた少年と会いたいと思いましたので微笑みながら答えます。 「お待ちしておりますわ」 こうして、王都の片隅で邂逅した少年少女は手を振って別れたのでした。 ずいぶんと懐かしい、すっかり忘れていた幼い頃の夢に、目覚めた姫君は久方ぶりに穏かな気持ちになっておりました。 「そう言えば。そんなこともございましたわね」 姫君が首都を訪れたのはその時だけですし、本当ならば忘れられるようなことでもなかったでしょう。姫という身分の女性では滅多に出来ない冒険だったのですから。 けれどシャーコレンに戻って間もなく姫君の手に蠍の痣が現れたものですから、すっかりそれどころではなくなってしまったのです。 「あの時の男の子はどうなさっているのかしら?」 姫君はしばし追憶を辿り微かに微笑みさえいたしましたが、またすぐに物憂げに瞳を伏せるのでした。 ~ Ⅳ ~ さて舞台はシャイウーン王国の首都シキヨッドに移ります。 街の中央に聳える王宮のそのまた中央の国王の執務室ではこの国の中心人物ふたりが深刻な話をしておりました。 「それでは、どうあってもテイ・悠舜よ、そなたの復帰はならぬというのか」 「はい、我が君。私とて不本意ではございますが」 ひとりはこの国の王、若く麗しきアルシー・劉輝・シャイウーン陛下その人です。後に賢王と呼ばれることになる方ですが、まだこの頃は王位について日も浅く、目立った業績は上げておられませんでした。王を支えるのは宰相(ワジィール)のテイ・悠舜、つまりもうひとりの人物です。 宰相はその面立ちは柔和でありましたが顔色が悪く、浮かんでいるのは油汗のようです。元々身体の弱かった宰相は、ついに医者たちから絶対安静と診断されてしまったのです。それも無理はありません。以前は杖をついて歩いていた彼は、今はもう誰かに支えられなければ身体を動かすこともできないのです。しかし国王陛下の御前には今日のように無理を押しても伺候しておりました。 人払いをして二人きりになると、国王は余人の前では洩らせない弱音を吐きます。 「そなたがいなければ、余は国を治めていく自信がない」 「そんなことは私以外にはおっしゃってはいけません。大丈夫です、我が君。あなた様には才があり、頼もしく信頼できる方も大勢ついていらっしゃいます」 王様には確かに心を寄せてくれたり心配してくれたりする大切な配下がおります。 「だが、宰相を任せられるのはそなた以外に思いつかないのだ」 「そのことなのですが」 王様の指示でクッションの上に座らせられた宰相は思慮深い視線で見上げました。 「私は後任を指名することが許されますでしょうか」 「もちろんだ! そなたの判断を余は信じている」 「ありがとうございます。――それでは私の後任には、トー・影月殿を」 国王は首を傾げました。たった今宰相の上げた名前が記憶になかったからです。 「余は……その人物を知っているだろうか?」 「ご存知なくとも不思議はないでしょう。学者たちの間では有名なのですが」 「てっきり、モンーカ・旺季あたりかと思っていたのだ」 旺季というのは国家の重鎮であり王家縁の人物です。頭が切れるだけでなく冷静で公平な判断ができると信奉者も多く、宰相候補として人々が真っ先に挙げる名前でした。 「旺季殿は確かに優秀なご仁ですが、いささか御年を召していらっしゃいます。宰相職はお辛いでしょう」 「ということは、トー・影月なる者は若いのだろうか?」 宰相は優秀な教え子が正解を導きだしたことを喜ぶ教師のように満足気に微笑みました。この王は経験不足ではありましたが名君たる資質を持っていると確信していたからです。 「その通りです。彼は、今年十八になったばかりですから」 「それでは余よりも七つも年下ではないか!」 「ええ。就任すれば歴代最年少の宰相となるでしょう」 二十五歳の国王とて十分に若いのですが、立場が違います。宰相と言えば国家の柱。物事の道理のわかった落ち着いた年齢の者が選ばれることが多いのです。ましてやこのように若い国王を導く役割なのですから。宰相位を辞することになったこの穏かな人物とて宰相としては若すぎるとずっと言われ続けていたほどです。 「とても優秀な少年ですよ。年齢にそぐわず穏かで、広い視野と広く深い知識の持ち主です。私は彼が高名な賢者の下に現れた時から注目しておりましたが、年々期待は良い方へと裏切られてきました。その将来性は誰にも勝るでしょう」 「し、しかしだな。悠舜を疑うわけではないが、いかにその少年が優秀であっても、そんな若い宰相だと自国からも他国からも軽く見られるのではないか?」 宰相を深く信頼してはおりますが、果たして自分が頼れる相手なのか国王は不安なままです。 「それは、まあしばらくは仕方ありませんね。当分は彼の師匠でもあるメイ・ダイカーン・櫂瑜殿に後見をお願いすることになりましょう」 「それでは櫂瑜の弟子なのだな」 国内でも賢者と名高い老人の名を聞いて、国王の中にももしかして……という期待が生まれ始めました。 「はい。けれど後見はそれほど長くは必要ないでしょう。彼の手腕を皆が知りさえすれば」 「そこまで悠舜が言うのであれば余は反対はしない。さっそく迎えをやり話をしよう」 呼び出されたのはまだ青年と言うより少年と呼んでいい風情の人物でした。 控えめに謁見室の隅に身を伏せて国王の御世を寿ぎ、宰相のこれまでの手腕を褒め称えました。その言葉のひとつひとつが実によく選びぬかれており、また謙ってはおりますが決して嫌味ではありません。 少年のいかにも優しげな風情は信ずる宰相の纏う雰囲気にも似ており、初対面であったにもかかわらず国王は彼を気に入りました。受け答えは堂に入っており、その知性は疑うべくもありません。敬愛を含んだ視線には嘘が見られず、信頼に値するとすぐに分かりました。 そこで国王は少年にこのテイ・悠舜の跡を継いで宰相位に着くよう告げました。国王の言葉ですからそれは絶対であり、拒否できぬ命令です。 「僕に宰相を、と言うのは大変に名誉なことです。若輩ながらお心に叶うよう努力いたします」 「そうしていただけると私も安心です」 具合の悪さを忘れたように安堵してみせた宰相に向かって、少年は引き受けるにあたってひとつだけ条件を出しました。 少年の出した条件に首を傾げながら、国王は難しいことではないとさっそく部下に命じて少年が望むよう手配してやりました。 こうしてシャイウーン王国に年若き宰相が誕生したのです。 ~ Ⅴ ~ 「開門! 開門!」 シャーコレン藩国の宮殿に一騎の使者が現れたのは新月から数えて十四日目のことです。 国王からの使者に対した藩王はすぐさま孫娘を呼び出しました。公の謁見室ではなく私的な祖父の居室に、これまでになく緊張した面持ちで姫君は赴きます。 「お祖父様!? 一体、どういうことですの?」 藩王は長く白い髭を撫でながらしばらく無言で使者の届けた書状を繰り返し眺めているばかりでした。ですがやがてゆっくり面を上げると、重々しく姫君に告げたのです。 「国王陛下直々のお達しだ。おまえは新しい宰相閣下に嫁ぐことに決まった」 「で、ですけれども、わたくしは!」 姫君は自分の左手を見下ろします。そこには指輪のような蠍の痣がくっきりと浮かんで姫君の置かれた状態を教えています。 「先方は蠍のこともご存知でいらっしゃるそうだ。それでも、とのことでな」 既に国王その人によって結婚許可証も発行されていると言うのです。 「とにかく一刻も早くとのご命令だ。明朝にはシキヨッドへ発つように。荷は後から送らせよう」 「お祖父様!」 さすがに孫姫を見つめる眼差しには苦渋の色が浮かんでいます。人並みの幸せは得られないであろうと、より愛情を注いできた愛し子を手放さねばならないのです。そしてこの時代、王都から遠く離れたこの地の祖父に残された時間は少なく、もはや二度と会うことも叶わない可能性も高いのですから。 「テイ・悠舜殿が後継者にと選ばれた御仁だ。決して愚かな方ではあるまい」 嫁げと祖父に命じられて姫君には拒むことができません。家長の命に逆らうことは許されないのです。そして例え家長、藩王であってすら、国王の命は絶対でありました。 「でも、どうやってシキヨッドまで行けというのかしら。夜になれば蠍たちが現れますのに」 自分の離宮に戻った姫君はあまりのことにしばし呆然としておりましたが、やがて一つの疑問が浮かびます。 馬も駱駝も蠍の気配に敏感です。通常ならば駱駝に揺られて半月はかかるほど首都は遠く、野営なしでは辿り着けません。けれど蠍が野営地に現れたら動物たちは死に物狂いで逃げ出すことでしょう。 以前、藩国内ならと出かけた際、そのような目にあって砂漠に置き去りにされてしまったことがありました。幸いまだ幼かった姫君を慮って実にゆっくりと一行は進んでおりましたので、供に連れられ無事に翌朝藩都に帰り着くことができましたが、そのようなこともあって、それから姫君は藩都を一歩も出たことはありません。そんな姫君が首都に旅するのは簡単なことではないでしょう。 翌朝を眠れず迎えた姫君は上着の下ににある物を忍ばせました。三日月の護符です。その理由は自分でもわかりませんでしたが、どうしても残していく気にはなれなかったのです。 一番良い衣装と宝石で飾り立てられて支度を整えると、入っていった藩王の謁見室に一頭の黒い馬がおりました。それは生きている動物ではありません。見事な――けれど木彫りの――馬でした。 「陛下からの指示だ。この馬に乗って行けとのことだ」 早朝、窓からこの馬が飛び込んで来たのだそうです。国王陛下の親書を持って。作り物の馬ならば、蠍に刺されることも恐れることもないでしょう。 黒い馬は姫君に向かってしきりと、 「早く乗れ」 という仕草をしています。 恐る恐る姫君が鞍に横座りしてみると、たちまち馬は走りだして、その足はすぐに空を蹴り出し宙に浮かびます。 「きゃあ!」 藩王も、その謁見室も、やがて宮殿にシャーコレンの街さえ驚くべき速度で遠ざかっていきました。別れの挨拶さえできなかったと姫君が気付くのは、ずっと住んでいた藩都が小さな点になって見えなくなってからのことです。 いくつもの街や町、村、そして砂漠を軽々と馬は通り過ぎていきます。姫君は振り落とされまいと必死にたずなを握ることしかできません。 風が強くて目も開けていられず、馬の首に顔を埋めてどれくらいたったでしょうか。ふいに周囲の風が緩やかになりました。馬が速度を落としたのです。 「まあ!」 姫君は驚きの声を上げました。そこは幼い頃に一度だけ訪れた王国の首都に間違いなかったからです。忘れようとも忘れられぬ国王の宮殿は、日の光を浴びて煌いております。空を見上げると太陽はまだ中空にあり、駱駝に揺られて半月かかる道のりをこの馬は半日足らずで駆け抜けたのだと教えました。 馬は聳える王宮の近くへと降下して、そうして一軒の小さな家の前庭に降り立ったのでした。 「シャー・香鈴姫でいらっしゃいますね?」 よろめくように馬から下りた姫君を出迎えたのはベールをつけた侍女、に見えました。けれどよく見るとこの侍女も馬と同様に生きた人間ではありません。 「主より、ゆっくりお疲れを癒していただくようにと命じられております」 その声はどこか無機質で平坦で人間離れしておりましたが、姫君はただ黙って侍女の後に続きました。馬は一度も休まずに駆け抜けたので、ただ乗っていただけとはいうものの、ほとんど宮殿の離宮から出ることもなく過ごしていた姫君は立っていられないほど疲れていたからです。 ところが小さな庭から家に一歩入ると、疲れも忘れてしまうほど驚きました。 小さな家だったのです。姫君が暮らしていた離宮の、門番の詰め所よりも小さかったのです。それなのに、今目の前にあるのはどこまでも続くような長い廊下。しかもその豪華さときたら、幼い頃に滞在した国王の居城すら凌ぐのではないかと思われるほどでした。 「一体……」 立ち尽くした姫君の様子にどう思ったのか、 「失礼いたします」 と侍女は軽々と姫君を抱えあげました。固い木の身体は姫君を連れてたちまち長い廊下を進んで行きます。 そうしていくつも扉を潜り、緑が溢れ、美しい泉の流れる中庭に面した部屋に着きました。 たくさんのクッションの山に静かに下ろされた途端、また別の木の侍女が現れて、冷たい飲み物と食べ物を差しだしました。 喉の渇いていた姫君は素直に杯を傾け、香料をまぶした軽食や甘い菓子を口にします。 「それではどうかごゆっくり」 木の侍女たちが下がり、姫君は一人取り残されました。中庭から心地よい風が吹き、昼の暑さを遠のけ、同時に遠くで奏でられるゆったりとしたウードの調べを運びます。乾きと空腹を満たしたせいでしょう。疲れきった姫君はそのまま眠ってしまいました。 シャカシャカシャカ……。 (ああ、蠍たちが現れたのだわ。もう夜ですのね) 夢うつつに姫君は眠りの中でその音を捉えます。うっすらと目を開けてみると、やはり金色の蠍たちの姿がありました。あの侍女たちに運ばれたのでしょうか。姫君は帷のおりた豪華な寝台に横たわっておりました。さあさあと泉盤に水が流れる音がしますから、最初に連れられた部屋から遠くはないのでしょう。 だんだんと目が覚めてくると、姫君は自分の置かれた状況を思い出しました。 (わたくしは、新しい宰相様に……) 蠍たちのことがなくとも、とうに嫁げない身になってはいますが、どうせ形だけの婚姻となることでしょう。夫たる人は姫君に近づくこともできないでしょうから。 嫁入り前の決まりごととして昨日急遽女官長から夫婦の営みについて教えられました。その行為はどうやら影の男が姫君に強いたものと同じであり、最初に痛みをやがて快さをもたらすのだと聞いて、姫君は自分が既に花嫁にふさわしくないことを悲しみ、同時に行為を好むようになったことが異常でないと安堵もいたしました。 (藩王の……婿という地位が欲しい方なんですわね) ですがそれならば姫君でなくともよいはずです。他にも藩国はあり、そこにも姫はたくさんいるのです。宰相の地位にいれば婿としては申し分なく、きっと姫君と婚姻を結ぶより簡単なはずです。 (形ばかりの妻が必要だった、ということかしら?) あの黒い馬。あの侍女たち。生きているものが苦手なのかもしれません。それとも――。 考えれば考えるほど、見知らぬ夫となる人物が怖ろしくてならなくなりました。 分厚い絨緞の上を進む物音に気付いて、姫君は帷越しに外を眺めました。その人物は造り物には見えません。生きた人間、それも男性のようです。 シャカシャカシャカ……。 その先には金の蠍たちが待ち受けているのが見えないはずはないのに、彼はまっすぐに寝台に近づこうとしておりました。 「お、お待ちください! 近づいてはなりませんの! その蠍たちは危ないんですの!」 このままでは目の前で見知らぬ人物の命が失われてしまうと、咄嗟に姫君は叫んでおりました。過去、何人もの人物が蠍のために落命する姿を見なければならなかったのです。その相手に何の感情も持っていなくとも、それは不快な経験でしかありませんでした。そんな姿を見せないでと姫君の心は叫びます。 「大丈夫ですよ」 答えた声が随分と若くて、姫君は帷の隙間から外を覗きました。 そこにいたのは青年というにはまだ若い、姫君と変わらぬくらいの少年でした。少年は姫君を見つめてそれはそれは優しく微笑んだので、思わず目をそらせることができなくなりました。そんな自分に戸惑って、姫君は何故か焦ります。 「で、ですが、本当に強い毒がありますのよ!」 「そうらしいですねえ」 少しも緊迫感のない様子で少年が蠍たちのすぐ近くまで来たものですから、姫君は悲鳴を飲み込むのがやっとでした。 そこに少年の柔らかい声が耳に届きます。 「金の盟友よ、契約により僕を通しておくれ」 すると蠍たちは少年の言葉を理解したかのように道を開けたのです。 「なっ……!」 「ね、大丈夫でしょう? そうでなければあなたを妻にできないじゃないですか」 そう言われてはじめて、姫君はその少年こそが自分の夫になるのだと悟りました。相手のことを何一つ知らずに連れて来られたのですから仕方ありません。それにこんなに若い宰相がいるなどと簡単に信じられませんでした。 「あ、あなたが新しい宰相様、でいらっしゃいますの?」 「そうです。そういうことになりました。そして今日からあなたの夫です」 照れながら寝台に近づく少年はとても誠実そうに見えました。輝くほどの美貌はありませんが、すっきりとした好ましい様子で、一国の宰相ともなればその頭脳は疑うべくもなく優秀なはずです。 「ようやく名乗れますね。僕はトー・影月。国王陛下が僕とあなたの結婚契約書も作ってくださいました。どうかあなたの夫を名で呼んでくれませんか」 目の前の少年ならば、夫として申し分ないように思われます。せっかくそんな相手に巡り会えたというのに、姫君は遅すぎたと絶望に唇を噛みました。 「駄目ですの! わたくしはあなたの妻にはなれないんですの!」 「どうしてですか?」 「わ、わたくしには、その資格がございませんの……」 姫君が蠍たちに守られていることはきっと知られているでしょう。ですからありえないはずなのです。姫君が処女(おとめ)でないなんてことは。 ですがそれを口にすることはできず、姫君は帷を握り締めて俯いてしまいました。 「どうしてですか?」 重ねて訊ねる少年が帷の片方を開いて寝台のすぐ隣に腰を下ろしたので、姫君は身体を固くしました。 「ああ、こんなに握り締めちゃいけませんよ。あなたの華奢な手に傷がついてしまいます」 優しく姫君の手を帷から解放すると少年は掌を上向けにさせました。そしてそこに――。 『愛しています』 指で綴られた言葉に姫君は思わず顔を上げて少年を見つめます。 「あ、あなた……!」 「これならわかりますか?」 一月の間数え切れぬほど重ねられた唇をどうして間違えられましょう? 「約束通り、責任を取らせてくださいね。――やっと、直接口で言うことができます」 接吻の合間に少年は囁きました。 「愛しています、僕の香鈴姫――」 「どういうことなのか説明していただきませんと!」 繰り返される口づけに流されそうになるのを堪えて、姫君は少年の胸を押して睨みつけました。何もかも疑問ばかりです。 「んー、そうですねえ。それでは最初からお話しましょうか」 寝台の上に胡坐をかいて座りなおすと少年はずいぶん幼く見えます。 「僕たち、幼い頃に会ってるんですが覚えていますか?」 姫君が首を傾げると少年はしっかりと目を合わせたまま続けます。 「十年前です。僕が八つで、あなたが九つ。場所はこのシキヨッド」 少年は懐を探ると一枚のハンカチを手渡してきました。シャーコレンの藩花を刺繍したハンカチで、使えるのは藩王家の直系だけに限られます。つまり今ならば姫君と祖父のみしか使えません。 ハンカチはやや古びており、茶色い染みが残っておりました。 「もしかして、街の路地で……」 「ええ、このハンカチであなたが僕の血を拭ってくれました。そこから王宮まで送ったのが僕です」 先日見たばかりの夢が姫君の中で鮮やかに蘇ります。 「ええ、思い出しましたわ!」 そうして、少年はそれからのことを話し始めました。 ~ Ⅵ ~ ――王宮の庭であなたと別れて、せっかくだから中を見学させてもらったんですけどね。そしたら、変なところに着きました。地下に続くらしい長い階段が庭の草の中に隠れてたんです。扉が壊れていたんで、あの時の僕くらい痩せぽっちの子供でもなければ入ることはできなかったでしょう。 階段は不思議と暗くなくて。後、空気もきれいなままでした。だから僕は好奇心のまま降りていって。途中で脆くなっていた階段を踏み外して下まで落ちてしまいました。 気がつけば階段の一番下に横たわっていました。そこはそう広くもない小部屋のようで、一筋だけ月の光が差し込んでいて、もう夜だと分かりました。 そうして、彼と会ったんです――瓶に封印された魔神に。 『おい、ちょっと手伝え』 最初、どこから声がしているのかわからなくて。何しろ地下深いその部屋には明かりらしいものは月光以外になくて、とても暗かったんです。 『ええっと、どこにいるんですか?』 『ここだ、ここ! 瓶! お前の右手の先!』 目が慣れてくると周囲にあるものが少しは見分けられるようになりました。まったく人の気配はないのに声に従って右手の先を見ると古びた瓶がありました。金属でできた細長い瓶です。それは誰もいないのに勝手にカタカタと揺れていたんです。どう考えても人外のものとしか思えません。 『よし、ここから出る手伝いをしろ』 声は僕よりいくらか年上の少年のようでしたがとても偉そうでした。 『でもどうしていいかわかりませんー』 『簡単だ。この壜に月の光を当てるだけでいい』 いくら僕がまだ子供でも、そんな怪しい話に乗れるほど幼くはなかったので勿論ためらったんです。 『でもですねえ。あなた、魔神でしょう? 出してあげたら悪いことするんじゃないんですか?』 僕の発言は彼の矜持に抵触したらしく、壜の揺れは一層激しくなりました。 『こら! なんで俺が悪さするって決め付ける!?』 『だって、お話に出てくる魔神ってそういうものらしいですし。出してあげて誰かが困るようならお断りしなくちゃいけません』 瓶の中では不自由だろうと気の毒にもなりましたが、不幸な人を作るわけにもいきません。 『ああ? このガキはなんだってこの俺様をそんな安っぽい魔神(ジン)と同列だと決め付けやがるんだ? 人間風情を困らせて何が面白い。戦うなら強い相手に決まっている。 それに、だ。俺がとりあえずのしてやりたいのは、酔ってふざけたあげく俺をよりによって太陽の力なんかで封印しくさったシー・霄の阿呆だ! まったく、月の名を持ち月の加護あるこの俺、陽月様を月光の届かないこんな場所に置き去りにしやがって! 酔ってさえいなければ油断しなかったものを!』 彼はどうやら仲間である同じ魔神に封じられたらしく、しきりとその相手を罵っていました。ここから出たら反対に封じてやるとか息巻いている魔神の迫力は瓶の中からでさえ感じられます。きっと力の強い魔神なのでしょう。ただのジンではなくてイフリートかシャイターン級の魔神かもしれません。それなのに僕は思わず口を挟んでいました。 『ああ、偶然ですねー、僕も月の名前なんです』 『ほう? なんて名だ?』 『影月といいます』 『それは奇遇な――いや、そうじゃない。これが巡り会わせというものだ。お前は俺を瓶から出すために遣わされたんだ。安心しろ。瓶から出ても人には悪さはしない。何ならアッラーに誓ってもいい』 魔神がそんなこと言うなんて思ってもみませんでしたし、それなら信じてみてもいいかと思ったんです。だから彼の指示通り瓶を持って月光が届くよう移動しました。 壜は青銅製のようで蓋もなく、ただ年月のためか鈍く金色にぼんやり光る太陽の護符がついていました。月を太陽で封じた――ということなのでしょう。 月光を浴びると僕の手の上で瓶は粉々に砕け、たちまち彼がその姿を現したのです。 『三百年ぶりか』 年は当時の僕より五歳くらい上に見えましたが、瞳を覗くととんでもなく長い間生きていたんだってわかりました。 にやりと笑って彼が僕の手に残っていた太陽の護符に触れると、それは掌の上で三日月の護符へと姿を変えました。 『持ってろ。お前を守る月の護符だ。――さて、瓶から出してくれた礼に願い事を聞いてやろう』 『お願いごと、ですかー?』 『ないわけないだろ』 彼は僕を見てそう思ったらしいです。たしかにあの頃の僕は世間的に幸せな子供ではありませんでした。 『そんなに不幸ってわけでもないんです。そりゃ、貧乏なのは見た通りですけど』 『不幸じゃない? 家族はどうした?』 『身寄りはいませんー』 『お前、まだ親の庇護がいる年だろう。それでどうして不幸じゃないと言える?』 そこで僕はその時僕が置かれていた状況を説明することにしました。 『去年亡くなったんですけど、僕を育ててくれた叔父さんはよい魔法使いだったんです。僕にもちょっとした魔法を教えてくれていました。使えるのは簡単な目くらましとかですけど、使いようなんていくらでもあります』 『ならどうして、お前はそんな貧乏なナリしたままなんだ?』 『ああ、それは。隣のおじさんが僕がひとりになった途端、自分が叔父のように振舞ってこのシキヨッドの商人に売りつけてくれたんですよー』 彼は僕の話に顔を顰めます。よほど僕が愚かに見えたんでしょう。 『お前は馬鹿か。目くらましが使えるなら、逃げようはあっただろう』 『そうですねー。ただ僕は知りたかった。この街に住む人たちがどんな生活をしてどんな風に考えているかを。だから一年、我慢しました。我慢してたのは向こうかもしれませんけど。僕は自分で言うのも変だけどかなりとろいんでー。でも商人が支払った分くらいは働いたつもりです。だから丁度、今日逃げ出して来たところだったんですー』 あなたに会ったのは、殴られて食事を抜かれたのを期に目くらましで逃げ出した後だったんです。 『金持ちにしてやろうか? 望めば王にも劣らぬ暮らしをさせてやるぞ』 『たしかにお金はいくらあっても困りませんけど、自分で稼ぐことだってできますよね』 『言っておくが、俺の力は相当のものだ。人間風情が一生かかってもできないことだって容易いぞ』 その日、ほんの少し前までは、僕は自分で切り開く未来への展望にそれなりの期待を持っていました。ただその時には丁度、自力では難しい願いが僕の中に渦巻いていたんです。自分ではどうしようもないことがあるのだと、知ってしまったばかりだったから。 『お願い事……あります。人の、運命を変えることはできますか』 『誰に言ってる。そら、言ってみろ』 彼に促されて僕は――。 少年はそこまで話して困ったような顔をして口を閉ざしました。 「後生ですからそんなところでおやめにならないで!」 すっかり話に引き込まれていた姫君が文句を言うと、 「あー、それじゃちょっとばかりおまじないさせてください」 何か呟きながら、少年が口づけしてきました。 (な……!) 抗議しようと口を開きますが、どんな言葉も出てきません。 「すみません、終わるまで話せなくさせてもらいました。文句なら後で聞きますから」 それから少年は話の続きをはじめました。 『このハンカチの持ち主、シャーコレン藩国の香鈴姫なんですけど』 すみません。あの時あなたが僕に使ってくれたハンカチ、どうしても返せずにそのまま持っていたんです。 『そいつがどうした』 『ええと、そのー、お嫁さんにしたいんです』 彼は呆れた顔で僕にもう一度繰り返させました。 『……お前、いくつだ』 『八歳です』 『そのなんちゃら姫は』 『九歳です』 ため息をついて彼はその場に座り込みました。 『……ままごとか』 『違います!』 『違わないだろ。お前がせめてあと十歳上だったら本気にとってやるが。俺だけじゃないぞ。お前ら人間だって普通はガキをこさえられるような年になるまでは結婚なんぞしないものだろう。 ――まあいい。それならお前を今すぐ大人にしてやって、その姫も大人にして、それでもって攫ってきてやったらいいか』 彼がさっそく呪文を唱えようとするのを慌てて僕は制しました。 『あの、違うんですけど! 僕がお願いしたいのは彼女をお嫁さんにすることじゃなくて!』 『はあっ!? お前さっき……』 彼の誤解はもっともでしたが、何から何まで彼に頼るつもりはありませんでした。 『それは自力で叶えるからいいんです。僕は貧乏で、確かに身分とかつりあわないですけど、このまま終わる気はなくて。ちゃんと計画もあって必ず偉くなって迎えに行くつもりなんです』 『じゃあ俺への願いは何だって言うんだ? 惚れ薬でも欲しいとかか?』 僕はそれにも首を振りました。 『僕が彼女に結婚を申し込めるようになるのは、お金や身分を整えてからですから、まだ先になります。十年、もしかしたら二十年かかるかもしれない。でもそんなにゆっくりしてたら、それまでに誰か他の人のところにお嫁に行っちゃうでしょう。 だからお願いは。僕の用意ができるまで、誰とも彼女が結婚できないようにしていて欲しいんです』 彼が僕の話を聞くうちに態度を変えたのがわかりました。僕が本気なのが伝わったのでしょう。 『お前が成功しなかったら、その姫は一生独り身の行かず後家だぞ』 『それはありません。僕は絶対、成功してみせますから。それに彼女という目的もできたからこれまで以上に張り合いもできましたし、失敗もできませんから』 彼は実に楽しそうににやりと笑いかけてきました。 『わかった。その願い叶えてやろう。ただし、そういう内容ならば試練を受けてもらう必要があるな』 長期間に渡る魔法には代償がいると言うのです。 『ああ。その姫安全に守ってやるよ。どんな求婚者からもな。今のお前には無理な内容だから、お前の準備が整ったら教えてやる。それでどうだ?』 彼が何の代償も求めないで願いを叶えてくれたとしたら僕はかえって納得できなかったでしょう。だから僕は試練を受けることに同意しました。まさかあんな内容だとは――――まあそれはまた後で。 『で? どうやって成り上がるつもりなんだ?』 とりあえずここから出る準備をするという彼が小部屋の中を探っているのを眺めながら、僕は予定を述べました。 『東方諸島に行きます。船賃くらいは貯めてたんで。あそこは学問が盛んで、世界中から賢者が集まるんです。誰でも学校へ行けるし、実力次第で上の学校にも行ける。僕はそこで学べるだけ学んでこの国に帰ってきます。この国は学問が遅れていますし、僕ひとりくらい知恵を生かして登り詰める余地は十分にありそうなんですよね』 そこまで聞くと彼はついに大声で笑い出しました。 『お前みたいなガキは初めてだ。よし、願い事とは別に手伝ってやろう』 彼は床に丸められて転がっていた絨緞を広げると、僕にその上に座るよう指示しました。そして彼も座ると絨緞は浮き上がったんです。そのまま地上に出て(そのあたり、どうやって出たのかわからなかったんですが)宮殿の庭にと飛び出しました。 『ついでだからこのまま東方諸島まで送ってやる』 彼の申し出を僕はありがたく受けることにしました。ただ旅立つ前にもう一度あなたに会いたいと呟いたのを彼は聞き逃しませんでした。魔神というのはとても耳がいいそうです。 『契約の関係もあることだから、俺も相手を知っていたほうがいいだろう。今どこにいる?』 『この宮殿の南西に面したどこかとしかわかりませんけど、そこに滞在してるそうです』 『なんだ、シャーコレン藩国まで行く手間が省けたな。見つけたら教えろ』 宮殿の色々な部屋を絨緞で飛んで回るのは面白かったですよ。僕たちの姿は誰にも見えていないようでした。 『彼女です!』 ついに僕はとっくに眠っているあなたを見つけました。女性の寝室に入るのは無作法ですけどそれは幼かったということで許してください。 あなたを見て魔神も納得してくれたようです。 『確かに十年も育てば絶世の美女になるだろう。あの姫の名前をもう一度教えろ』 『シャー家の香鈴姫です』 『それでは今から術をかける。見てろ』 彼の纏う気は目に見える白銀の光となって現れました。神々しいというのに似ています。 『これなる香鈴なる娘をここにいる影月以外から守るべく、我、白の陽月が命じる。金蠍の番人よ表れ出よ』 浮き上がった絨緞の上に胡坐をかいたまま、彼は力のある言葉を口にしました。月光が彼の周りに集まって、彼のかざす手の先で一匹の蝶となり、月光を燐粉のように撒き散らしながら、やがて眠るあなたの唇に触れて消えました。 『これで術はかけた。一月かけて姫に馴染み、今夜と同じ月の下で発動する。誰もこの姫に近づこうとする者はいなくなる。下手に手を出そうとすると死ぬからな。お前が解くその日までは』 僕は彼の言葉を信じました。それほどその場は力に満ちていたんです。 絨緞はそのまま宮殿を飛び出し、砂漠を超え海を越えて東方諸島に僕らを運びました。 しばらくの間彼は周囲には兄弟の名目で僕と暮らしていましたが、僕が学校に通うようになると姿を消して、でもまたふらっと現れる――そんなことを繰り返しました。 早い話、僕らは友人になっていたんです。そういうこともあるんですねえ。 そうして十五になる頃には僕は、そこで学べることは全て学んでしまいました。島の人たちは残るように勧めてくれましたが僕は帰ると決めていました。あなたのいない国にずっと住むことはもう耐えられなかったんです。 まるで時期を知っていたかのようにふらりとまた彼が現れて、僕をこのシキヨッドまで送ってくれました。 東方諸島で小金を貯めていたんで、この家を買いました。小さくて古いから場所のわりに安く手に入りました。僕はそのままでも良かったんですけど彼が、 『お前、仮にも藩王の娘を住まわすのにこれでいいわけないだろう』 と、ちょっとばかり細工してくれて。だから外から見ると前のままなんですけど、中は広くて立派なんです。何部屋あるか数える気にもなりません。ただそうなるととても僕ひとりでは維持できないじゃないですか。人を雇うほどの余裕はありませんし、あってもこれだけの広さだと何人必要かわかりません。そうしたら彼が木偶の召使の作り方を教えてくれました。あなたを迎えに行った黒い馬はその応用です。 それから僕は賢者と名高いメイ・ダイカーン・櫂瑜様に弟子入りをして、自分の実力が知られるよう振る舞いました。商人に投資もして財産も増やしました。宰相のテイ・悠舜様が僕を気にかけてくださってるのも早くから気付いて、認められるよう努力もしました。 その悠舜様が身体を悪くされて近いうちに引退されると噂を聞いてここに帰って来ると、 『俺の予想だと選ばれるのはお前だ』 いつの間にかいた彼が断言しました。 『契約から十年たった。お前は宰相になるだろう。だからそろそろ会いに行くんだな』 あなたのことは、都に戻ってから真っ先に調べたんです。だから彼の術によってあなたが金の蠍に守られていて、まだ誰にも嫁いでいないことは知っていました。 候補と言えどまだ宰相ではないのだから会いに行くには早いと主張したのですが、 『阿呆。俺が付けた条件のことを忘れたか。お前は三つのことを乗り越えねばならない。 いいか、一月の間だ。まず第一に、お前は姫のところに通って毎晩抱かねばならない。……やり方が分からないとか言うなよ?』 『それは、一応わかりますけど……』 『夜毎姫の部屋に送り込んでやる。第二に、その間一度たりともお前の姿が見られてはいけない。第三に、その間一度たりとも声を上げてはならない。 この条件が守れなければお前の心の臓は破裂し、姫は蠍どもの餌になる。何せ十年も続いた長い魔法だからな。そのくらいの代償は必要だ。その代わり。守れればお前も姫も無事なまま、そして蠍どもは姫を一生守る。結婚できてもお前以外どんな男も近づけさせない』 あなたの意思を無視する振る舞いを求められて、さすがに僕は躊躇いましたが、彼は今更だろうと言います。彼に願い事をした時からあなたの意志より自分の意志を通したんですから、確かに今更だと腹を括りました。 『この試練を受けない道もある。だがその時には、お前と姫は試練に破れたとみなされ、二人共に死ぬだけだ。それでもいいのか?』 すべては共に生きたいがため。どうしてあなたを死なせることができるでしょう。 『決して彼女を蠍に殺させはしませんよ!』 次の新月の夜、彼は月の扉というものを開いて僕をシャーコレンに一瞬で運びました。 そうして僕はあなたの寝台に潜り込んだんです――。 ~ Ⅶ ~ 「軽蔑しますか? あなたを手に入れるために手段を選ばないこの僕を。恨みますか? あなたを一生僕にだけ繋ぎとめるよう振舞ったこの僕を。憎みますか? あなたを汚し無理強いし続けたこの僕を。 そんなこと、全部覚悟しています。軽蔑も憎しみも引き受けます。贖罪のためじゃありません。それがあなたから僕に向けられる感情ならどんなものでも僕には嬉しいから。 でも、どうしても欲しかったんです。欲しくてたまらなくなったんです。あなたは僕が出会ったこの世で一番美しい尊いものでした。だから、あの初めて会った日に決めてしまったんです。あなたを僕のものにするって――」 少年は長い話を終えると、再び唇を求めてきました。吐息が姫君にと吹き込まれ、すっかり言葉を失った唇へと侵入した舌がこれから起こることを教えました。そう、いつも始まりは熱い口づけからだったではありませんか。 「んっ……!」 姫君は声を出せるようになっていることに気付きました。けれどその唇はすぐに少年に塞がれてしまいます。 「ああ、香鈴姫!」 少年が強く抱きしめてきてその手が服の上から姫君の身体を弄りはじめると、鈍い音を立てて姫君の上着から寝具の上に落ちたものがありました。三日月の護符です。少年は姫君から離れて護符を拾い上げます。 「無くしたかと思ってたんですけど、あなたが持っていたんですね。でもどうして身に着けていたんですか?」 「そ、それは……」 自分でも理解していないことを説明することはできません。 「自惚れてもいいですか? あなたが僕を忘れられなかったんだって」 「そんな! わ、わたくしはただ!」 姫君は頬も耳も赤く染めて反論しようとしましたが言葉になりません。それに少年の行動はそれより早かったのです。 「でも、あなたの身体は僕を覚えているはずですね? だって蠍に守られているあなたが他の男を知ることなんかないんですから。――僕は覚えていますよ。あなたがどうすれば悦ぶのか」 そう言って少年は姫君を後ろから抱きしめると、自分の膝の上に座らせました。脇の下から手を回して胸元を覆う絹のブラウスを簡単にずり上げ、ふたつの露わにされた球体は少年の手に捉えられてしまいます。両の乳首を二本の指でそれぞれ挟まれて、揉み上げられる度に刺激されて、姫君は知らず声を洩らしておりました。 「あぁ……!」 「ねえ、こうでしょう?」 「……ん」 執拗に弄られた乳首は甘い疼きばかりを伝えてたちまち固く尖って少年の愛撫に応えてしまっています。半月の夜が無かったかのように、いえ無かったからでしょうか。身体は与えられる刺激に容易く反応してしまいます。 摘まれ、転がされ、押されて。胸への戯れだけでもう、姫君は思考を手放してしまいそうになりました。 「だ……め……」 このままでは誇りも慎みも失ってしまうのが分かって、せめてもの嘆願を口にしました。 しっかりと下から乳房を持ち上げ弄り続ける少年には、もちろん涙混じりの姫君の声が届いたはずです。ですが少年の手は指は止まりません。一層熱心に蠢くばかりです。 直接少年に訴えようと首を回しました。一体、彼はどんな顔で自分にこのような仕打ちをしているのだろう、そういった疑問ももちろんありました。 ですが、姫君はすぐに後悔します。少年の瞳はとても真剣で、そこには余裕も感じられません。姫君が見上げているのに気付くと僅かに表情を緩めて微笑みますが、それでも切羽詰まったものが伝わってきます。 「あなたがいけないんですよ?」 乳房から離した片手が姫君の顎を捉えて口づけを強要しました。もう顎から手を離されても唇を拒むこともできず、絡む舌と送り込まれる息と唾液を懸命に受け止めるしかありませんでした。自由になった手はまた胸へと戻り、ずっと胸を好きに弄っていたもう一本の手が滑るように肌を伝い降りていきます。そうして下袴の紐をするりと解いてしまいました。ですから、少年の右手は容易く下袴の中に侵入して姫君の最奥へと達し、さっそく愛撫をはじめます。 口中、乳首、陰核とを同時に責められてはもう姫君にはどうすることもできません。痛みからでも悲しみからでもない涙が次から次へと溢れて、頬を濡らすばかりです。もちろん、濡らされたのは頬ばかりではありません。少年の爪が蕾にかかった刺激はあまりにも強く、ついに姫君は達してしまったのです――。 姫君が我に返ったときには少年の膝の上に横抱きにされてました。意識を手放していたのは僅かな時間のはずですが、身に纏うものすべては剥ぎ取られています。 少年はそんな姫君をじっと見下ろしており、姫君が気が付いたのを知ると優しく微笑んでくれます。 「とっても綺麗ですねえ。あの一月、何度明るい所で確かめたいと思ったか。ああ、北国に降る雪さえきっとあなたの肌ほど白くはないでしょう。雪は触れると溶けて消えるそうですが、あなたの肌は温かく僕の手に溶けることなく吸い付いてきますね」 これまでずっと暗闇で繰り返されていた秘め事が、望月の光と煌々と灯されたランプに暴かれていることに気付くと、姫君は激しい羞恥に襲われ、影を求めて身体を隠そうとしました。けれど少年はそれを許さずに顔(かんばせ)も肢体もあますところなく眺められるよう押さえつけてしまいます。 「どうか目でも僕を楽しませてください。どんな大王の宝物よりも、語られる数多の伝説の美姫よりも、美しいあなたの全てで」 顔も身体も隠せぬよう背後に両手を封じられた姫君は固く目を閉じました。それなのに視線がこれほど肌で感じられるものだとは。 「十年の月日をあなたに囚われた僕を憐れに思うならば、その瞳を開いてください。僕が最初に強く惹かれたその瞳を」 少年の希望に従うことは難しく、姫君はその睫毛を伏せたままですが、じっくりと視線で愛撫されているのはわかりました。舐めるような視線は姫君のすべてを暴いてしまいます。それだけで身体の芯が熱くなってしまった姫君を少年は後ろから腰を抱いて前に倒しました。 「きゃ!」 咄嗟に自由にされたばかりの両手を寝台に突いて身体を支えます。少年の足を跨ぐように膝をつかされる形となり、少年の片手が再び姫君の赤い芽から秘孔に伸びてさかんに転がし始めると、一度達した身体はたちまちまた快感に蕩け、とめどなく溢れるものが少年の指を濡らして、もういつでも受け入れられることを教えてしまいます。 「すみません、お待たせしてしまって。僕ももう――」 しっかりと細腰を両手で引き寄せられると、いつのまにか剥き出しになった少年のものが胡坐の中心から天を仰いで待ち受けておりました。 「あぁん!」 少年の脚に座るような形で後ろから貫かれた姫君の声に含まれていたのは明らかに歓喜でした。それに応えるように少年は緩急をつけて下から容赦なく突き上げ、何度も姫君を手繰り寄せ、放り出します。身体を支えることが出来なくなった両手は、貫かれる度に激しく揺れる胸を自分で掴みました。 やがて少年は胡坐を解いて両膝を立てて姫君をうつ伏せにさせて責め始めましたので、寝台の上で四足の獣のように二人は繋がっておりました。 「香鈴、姫……!」 先ほどまでより更に力強く少年は腰を使います。その激しさに翻弄されながらも姫君の流す涙は、快楽の悦びのため。乙女の徴を奪った相手が心底自分のすべてを欲していてくれたと理解した喜びのため。そして孤独から解放された歓びのため。 ようやく姫君は自分に認めることを許しました。肌に幾度も刻まれた言葉は、決して少年から受け取るだけのものではなく、とうに姫君自身からも発していたものだと。 「えいげ……さ、ま。も……、わたく、し……!」 蠢いて絡むふたりの身体は忙しく音をたてて出入りする灼熱の棒に結ばれて、また離されて。 抉るように襞に擦り付けられ高まるだけ高まった感覚は、限界が近いことを姫君に教えています。これ以上動かれてはと、堪えきれずに少年のものを意識して締め付けて。 「ああっ!」 脳裏を焼き尽くすように空白の時が訪れて姫君が意識を手放すのと同時に、少年もまた堪えきれずに欲望を解き放ったのです――。 ~ Ⅷ ~ 愛欲に溺れたひと時が過ぎると、しっかりと抱きしめて離さない少年の腕の中で姫君は甘い吐息を零しました。 「あなたって最低でずるい方ですわ! 金の蠍たちのこととか、わたくしの所に忍んでなさったこととか、それはもう色々文句はございますの! わたくしこそ十年の間試練を受け続けていたと思われません!?」 「それは……言われても仕方ないことばかりですから。あなたを失わずにすむことならどんな償いでもします」 殊勝な少年の態度に、姫君は本当にこれまでの孤独や鬱憤をぶつけようかとも思いました。けれど実際に口にしたのは別のことです。 「わたくしがあなただけのもののように、あなたもわたくしだけのものでいてくださるなら、すべて許してさしあげますわ」 まだ夫となった少年に簡単に自分の気持ちを伝えるつもりはありませんが、姫君としては誠実な夫を自分ひとりだけのものにする機会を棒に振るつもりはありませんでした。 この国では地位やお金を持つ男性の場合、妻が四人いるのが普通であり、おまけに妾も召使も女奴隷も……と節操のない男だって多いのです。ですから、姫君のように女たちが同じことを願ったとて夫を共有するしかありません。 ところが姫君の夫となった少年はそれをあっさりと認めてしまいました。 「アッラーに誓って。ええ、かまいません。どのみちあなた以外の女性には一切興味ありませんし、あと三人も妻なんかいりません。それで許してもらえるなら僕には願ったりの簡単なことです。 その代わりあなたは四人の妻分、僕に仕えてくれないといけませんよ?」 この邸には木偶の召使しかおりませんから、人の目や耳を気にする必要もありません。 「――だからこれから手加減も遠慮もしませんから」 先ほど果てたばかりだというのにさっそく姫君の身体に手を伸ばしてきて、空が白むまで姫君の心にも身体にも存分に少年は愛を注いだのでした――。 少年は誓いを破りませんでした。夜が訪れると寝所に現れて、姫君に四人の妻の役割を要求します。毎夜ともなると華奢な姫君にそれはいささか激しすぎました。 ですが途中で、 「もう……今晩はこれでお許しください」 などと言おうものなら、 「じゃあ、あなたの残りの務めを他の女性に頼んでいいんですか?」 「絶対駄目ですの!」 「それならもう少しがんばってくれませんか。僕だってあなた以外欲しくないんですから」 少年が言うには十年も魔神の気を浴びていたせいで、いささか体質が似てしまったのだそうです。後日現れた魔神もそれを認めました。 「そっち向きの体力と欲望が普通の人間より強くなったようだな。お前を知って目覚めたか。だが我慢させるとこいつは病気になるが」 そこまで言われれば姫君も少年の愛欲に奉仕するしかありません。もっとも魔神はこの邸に頻繁に出入りしましたから魔神の気を浴びる機会は多く、更に同じ気を含む夫の精を日々受けていた為に、遠からず姫君も少年の欲望を苦もなく受け止められるようになりました。 ですから夫婦仲はこれ以上ないほど円満でした。夜毎、それはもう睦まじく過ごしたのです。 こうして歴史的にも最年少で宰相となったトー・影月は、その後間もなく切れ者として国内外に知られていきます。 その頭脳の鋭さと、彼がいつも身に着けている三日月の護符から、いつしか『三日月の宰相』と呼ばれることとなり、長くその地位を占め、シャイウーン王国を繁栄へと導いたということです。 その宰相は生涯、『金の蠍の姫君』として知られる妻をひとり持つだけでした。誰かが他に妻を娶らないのかと訪ねると 「彼女ただひとりを愛していますから」 と心からの微笑と共に答えます。 誠実な彼の言葉を疑う者は誰もおらず、それだけ彼に愛される女性ならばさぞかし素晴らしい美女だろうと、忍んでくる男たちも何人もいましたが、彼らは皆、姫君を夫以外から守る金の蠍によって近づくこともできなかったのでした。 銀の三日月と金の蠍を組み合わせた図案、これがトー家の紋章となります。ですが巷には夫婦相愛のお守りとして広まっていきました。三日月の宰相と金の蠍の姫君にあやかって。二人のようにいつまでもいつまでも幸せに仲睦まじく生涯暮らせるようにと。 この物語はですからこう結びましょう。 めでたしめでたし。 |

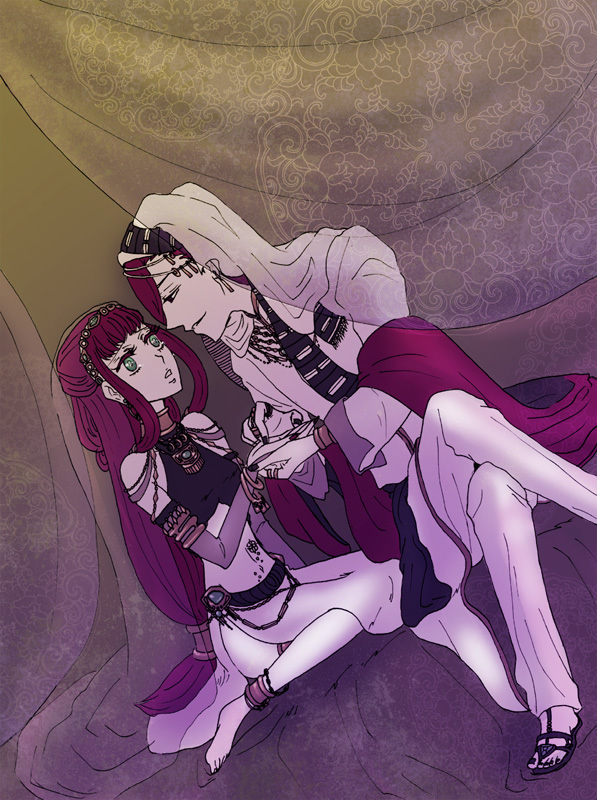

↑音々さまから頂いたイラストです!

| <参考文献> 『千夜一夜物語』(バートン版)大場正史訳・ちくま文庫(全11巻) 『千一夜物語』(マルドリュス版)佐藤正彰訳・ちくま文庫(全10巻) 『アラビアンナイト――文明のはざまに生まれた物語』西尾哲夫著・岩波新書 『図説 アラビアンナイト』西尾哲夫著・平凡社ふくろうの本 その他 『完訳 千一夜物語』(マルドリュス版)豊島与志雄・渡辺一夫・佐藤正彰・岡部正孝訳・岩波文庫(全13巻) 『アラビアン・ナイト』前嶋信次・池田修訳・平凡社東洋文庫(全18巻・別巻)*カルカッタ第二版からのアラビア語からの直訳 お薦めサイト 『アラジン輪舞曲』立花未歩さまhttp://www.jttk.zaq.ne.jp/arabian_nights/galland_index.html |

目次 トップ

![]()

![]()

(押してくださる方は「三日月」とか「アラビアンパロ」とか書いていただけるとありがたいです)

| 若き三日月の宰相と金の蠍の姫君の物語 (わかきみかづきのさいしょうときんのさそりのひめぎみのものがたり) 影月と香鈴に癒されに6月中旬「宴でひとり」様のイラストを拝見に行ったのですよ。 もう何度も見てるけど何度でも愛しいから。 ところがその日、何かのスイッチが入ってしまったんですね。 音々さまのイラストと日記文に、 「アラビアンナイトな影香、いい!」になり。 そこから延々延々妄想の虜になりました。 七夕、何それ?状態。 もう書かないと狂いそう……とまで萌えあがって。 幸い音々さまに書くことをお許しいただいて怒涛の書きなぐり。 気がつけば3万字超えてました……。 本来、これは音々さまに捧げるだけでサイトアップ予定はありませんでした。 しかし、拙作を送らせていただいたならば超絶に素敵なイラストを頂いてしまい(上図)、 「これを独占するのはいかんだろう!」 ということで許可いただきましたのでイラスト共々アップすることにいたしました。 元々、『千夜一夜』『千一夜』『アラビアンナイト』 ――表記は何でもいいですが好きだったもので なるべく雰囲気を出したいと願ったものの。 原作、あの世界をそのままは絶対無理です。 詩人にでもならない限りは。 日本語訳でもシェーラザードの語りは「ですます調」だったので、こちらもそれに習いました。 えろ全面ですけど「大人のための影香童話」を目指したこともありますが。 タイトルも「人名フルネームの物語」となっているのにあやかって。 ただ「トー・影月宰相とシャー・香鈴姫の物語」ではあんまりなので。 どこが彩雲国でアラビアンナイトなんだ!?と言われても平気です。 だってこれは「シャイウーン国」のお話なんですから(笑) アラビアンナイトが元々子供のためのお話でないと知ってる方も多いと思います。 私はこれまでマルドリュス版とバーンズ版を読みましたが マトリョーシカのような入れ子の原作は飽きさせない面白さがそれでもあります。 ものすごく時間のある時にでも未読の方はチャレンジしてみてください。 普通、呪いをかけられたお姫様がいたら、ヒーローは呪いをといてお嫁にもらって…… というパターンでしょうけど。 何処をどうしたか「元凶はオマエか!」という話になりました。 でもそのほうがしっくりきたもので。 私の中の影月は。 優しいのは優しいけれど本当に欲しいものを見つけたら手段を選ばないのではないかと。 計画的に退路を断ってから獲物を確実に仕留める面があると。 この話で陽月に会わなかったとしても、何らかの手段を考慮して実行したに違いないです。 香鈴を守る(結果的に)のが蠍になった理由ですが。後の候補が蛇と蜘蛛。 いずれも毒オプション付き。 ただアラビアンナイトでしょ?砂漠でしょ?だったらやはり蠍だろうと。 しかも奴らは光るの(理由は不明らしい)。お誂え向きでした。 「アラビアンナイトだもの、この展開はえろだよね!」 勢いが、苦手なえろシーンを書かせてくれました。 ただもっと雰囲気を出したかったのですが……。 ともかく、萌え萌えで書いたこの「大人のための影香童話」、お気に召していただければ幸いです。 アラビアンナイトを語らせてくれ |